ドラクエの英語の呪文名の語源を調べたらオノマトペが満載だった

この記事は約 21 分で読めます

ドラクエで英語を勉強するシリーズ。今回のテーマは呪文です。

DQ2 のアプリを英語でプレイしたとき、英語の呪文名が何がなんだか全然わからずイライラしてしまいました。

今回改めて英語の呪文名を辞書で丁寧に調べたところ、日本語の「メラ」のようにオノマトペ(擬声語、どっかーん、ジュージューといった音)に相当する英単語を厳選して使用していることがわかりました。

英語でドラクエをプレイする人に、呪文の英語名だけでなく語源などの背景知識が提供できれば幸いです。

外部リンク:擬声語(オノマトペ) – Wikipedia

攻撃呪文

まずは攻撃呪文からみていきましょう。どの英語訳もよく考えてつけられていることがわかります。

メラ系

- メラ→ Frizz

- メラミ→ Frizzle

- メラゾーマ→ Kafrizzle

- メラガイアー→ Kafrizzle

- メラストーム→ Kerfrizz

frizz を辞書で調べると「髪が縮れる」と出てきます。日常英会話なら美容室などで使う単語なのかもしれません。

しかしここでの意味は「ジュージュー焼く、揚げる」です。日本語のメラは「メラメラ燃える」から来ているのに対して、英語では「ジュージュー焦がすような熱を与える」というニュアンスが伝わります。

frizzle は frizz と同じ意味です。ただし歴史的に frizzle を略して使われるようになったのが frizz です。この微妙なスペルの違いをうまく使って上位と下位の呪文名にしています。

ドラクエらしネーミングが英語でも表現できているのがすごいですね。

メラゾーマは kafrizzle という名前で、 frizzle にさらに ka- が付きます。

この ka- は接頭語で、重要な意味があるわけではなくむしろ音的に派手にしている感じです。日本語でも「ベホイミの「ベ」は何か?」と聞かれるとうまく答えられないのと同じです(この記事の最後に解説します)。

メラストームの接頭語である ker- は ka- と同じで深い意味はありません。呪文を区別するためにふたつを使い分けているのでしょう。

このように、メラだけ解説しても英語の呪文にはマザーグースのような音遊びのような工夫が凝らされています。子供も楽しめるゲームだからこその工夫といえます。

ギラ系

- ギラ→ Sizz

- ベギラマ→ Sizzle

- ベギラゴン→ Kasizzle

- ギラグレイド→ Kasizzle

sizz は意味的には frizz (メラ)と似ていて「フライの油がシューと音を立てる」です。しかし口語で「煮えるほど暑い」という意味もあり、かつ frizz には無い意味です。

この「非常に暑い」という表現がメラよりも広範囲に熱を与えていると考えられます。そのため単体の相手に熱を与えるメラが frizz, グループ攻撃であるギラが sizz に区別した考えられます。

※もちろん DQ3 以降の呪文体系としてです。 DQ1, DQ2 のギラは単体攻撃でしたが名前は sizz のままです。

英単語の使い分けにもちゃんと根拠があるのです。

上位系になると -le や ka- が付くのはメラの時と同じです。

イオ系

- イオ→ Bang

- イオラ→ Boom

- イオナズン→ Kaboom

- イオグランデ→ Kaboomle

Bang はそのまま日本語の「バン!」という音に通じます。爆発系とはいえ、 Bang は鉄砲や大砲を放つという意味で爆発範囲が狭いイメージです。そのためイオという下位の呪文にこの単語を当てたのでしょう。

Boom は流行を意味する「ブーム」と同じ単語です。しかしそれ以外に「雷や大砲がとどろく」という意味もあります。こちらの方が Bang よりも規模が大きいのでしょう。そのためイオの上位系であるイオラに使わています。

そして上位系に -le や ka- が付くのはメラ・ギラと同じです。

イオナズンの kaboom については ka-boom とハイフンが付けば辞書で出てきます。意味は「どっかーん」です。

そもそもなのですが、爆発系の呪文であれば単純に explosion (エクスプロージョン)という英単語を使えばいいと思うのです。しかしドラクエシリーズでは使われていません。どうしてでしょうか?

推測ですが、堅い表現を極力避けたのだと考えられます。ゲームですので子供でも言いやすい擬音を使った単語を極力選択したのでしょう。オノマトペ(擬声語)を活用しているのです。

※もちろんこの考え方はすべての呪文については当てはまりません。後述するトラマナの英語訳は Safe Passage というガチガチの説明的な英語です。

ヒャド系

- ヒャド→ Crack

- ヒャダルコ→ Crackle

- ヒャダイン→ Kacrack

- マヒャド→ Kacrackle

Crack という単語自体に氷のイメージはありません。しかし「ガラスの割れる音」という意味が crack にはあるので、氷の塊が割れることによる攻撃であると連想できます。

そして上位呪文であるヒャダルコに Crackle という英単語を当てています。 Crackle にも「パチパチ、パリパリ音を立てる」という意味があり、ドラクエ向けの造語ではありません。しかし crack, crackle で呪文に強弱が出るように使い分けていますね。

さらに上位系になると接頭語の ka- が付くのはメラ・ギラ・イオと同じです(接頭語と接尾語についてはこの記事の最後に解説します)。

バギ系

- バギ→ Woosh

- バギマ→ Swoosh

- バギクロス→ Kaswoosh

- バギムーチョ→ Kaswooshle

Woosh は「風がひゅーひゅー鳴る」という意味です。イメージとしては「つむじ風が学校の校庭で発生した」とか「駅で電車を待っていたら、急行電車が通過して風が当たった」という感じでしょうか。それなりに強い風ですね。

日本では運動会でつむじ風が発生してテントが壊れたり児童がけがをするニュースがあります。風にもエネルギーがあるため馬鹿にできません。バギという呪文に Woosh という単語が当てられたのも理解できます。

ここまでのルールであれば woosh の上位系は wooshle や kawoosh でしょうか。しかし残念ながら wooshle という単語は辞書に存在しません。

その代わりに、 swoosh という単語があります。 swoosh は「しゅっという音」という意味です。 woosh よりもキレのあるニュアンスなのでバギマという上位呪文に使ったのでしょう。

そしてさらに上位の呪文には ka-, -le をつけています。

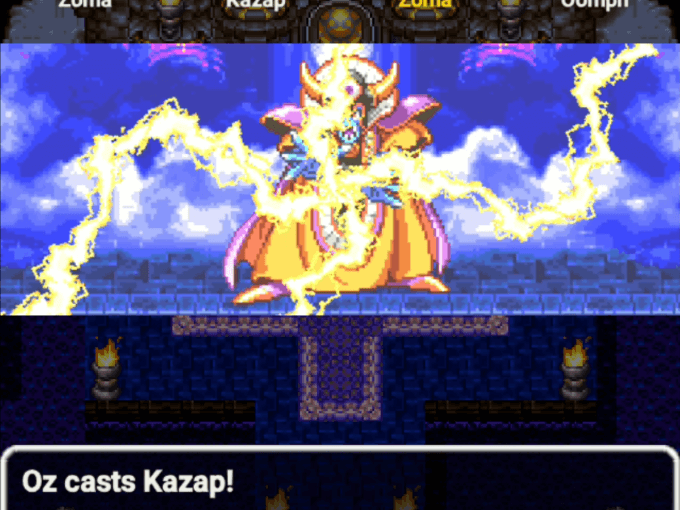

デイン系

- デイン→ Zap

- ライデイン→ Zap

- ギガデイン→ Kazap

- ミナデイン→ Kazapple

- ジゴデイン→ 英訳なし

デイン系は雷だと思うのでサンダー (thunder, lightning) を使いところですが、そうではありません。ここまでお読みいただけるとお分かりかもしれませんが、ここでもオノマトペ(擬声語)が登場します。

zap は bang (イオ)と同じで、擬音の「バンッ」という意味があります。また同時に「撃つ、射る」という意味もあります。そのため雷で一撃するというイメージでライデインに zap という単語を当てたのでしょう。

そして上位系はこれまでと同じく ka-, -le を付けています。ミナデインの Kazzaple (zapple) は英語の辞書にないためドラクエの造語になります。

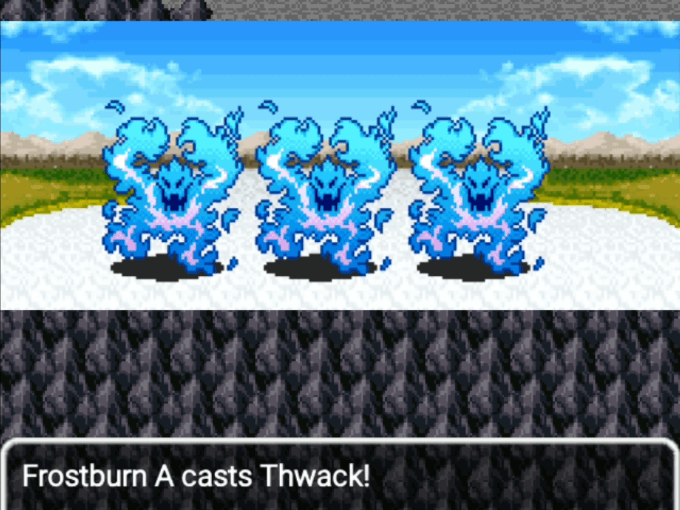

ザキ系

- ザキ→ Whack

- ザラキ→ Thwack

- ザラキーマ→ Kathwack

Whack, Thwack はともに「ひっぱたく」という意味があります。攻撃性はあるものの、一発でしとめるような強力なイメージはありません。

そこで私が個人的に推測します。 whack には性的な意味もあります。そこから「昇天する」という連想でこの英単語を使用したのではないでしょうか。辞書で調べてみてください。

その他の攻撃呪文(ドラゴラム、マダンテなど)

- ニフラム→ Poof (ぱっと突然消える)

- バシルーラ→ Bazoom (バズーカをもじった?)

- ドラゴラム→ Puff! (パフ!)

- メガンテ→ Kamikazee (神風)

- メガザル→ Kerplunk (どさっと落ちる)

- マダンテ→ Magic Burst (破裂する、爆発する)

項目が多いのでいくつかピックアップして解説します。

バシルーラは英語で Bazoom としていますが、これは少しひねっています。

後ほど解説するルーラは英語で zoom (移動する)という意味です。しかし bazoom という英単語は辞書にありませんし、また頭の ba- には ka- のような接頭語の意味もありません。

しかし辞書で調べて推測できました。バズーカ砲 (bazooka) にかけて bazoom としたのでしょう。これなら相手を飛ばす(どこかに移動させる)という zoom の意味と連想させることができるからです。ドラクエならではの造語です。

※こぼれ話:実際には bazooms という英単語が辞書にありました。性的なスラング用語でしたのでここでの紹介は控えます。興味のある方はお調べください。

※追記:バシルーラには Blasto という英単語を使っている作品もあります。

ドラゴラムの英語訳の Puff! については正直理解が難しいです。 puff という単語はここでは「ふーふー煙を出す」という意味のはずです。

Dragon Quest Wiki によると “Puff, the Magic Dragon” という題名の曲に由来しているとのことです。

外部リンク:Puff! – Dragon Quest Wiki

攻撃呪文の最後にマダンテを解説します。マダンテはオノマトペ(擬声語)ではなく英単語 2 語を使った説明的な呪文名です。

ただ訳としてはきちんとマダンテのイメージにあっています。マダンテが初登場した DQ6 で使われたメッセージは「暴走した魔力 (magic) が爆発 (burst) を起こす!」でした。

回復呪文

次に回復呪文をみていきましょう。回復呪文の英語もよく考えられています。

HPを回復する呪文(ホイミ系)

- ホイミ→ Heal

- ベホイミ→ Midheal

- ベホイム→ Moreheal

- ベホマ→ Fullheal

- ベホマラー→ Multiheal

- ベホマズン→ Omniheal

heal は「治療する」という意味です。日本語でも癒し系に「ヒーリング」という単語を使うので違和感ありませんね。

ベホマは全回復なので full heal としたのは自然です。しかしベホイミについては訳が難しかったのでしょう。ホイミとベホマの中間なので middle heal → mid-heal → Midheal になったと考えられます。

さらにはベホイミの上位呪文としてベホイムが出てきました。 Mid と Full の間として何を入れるべきでしょうか?ここでは more (もっと)を使って Moreheal となっています。苦肉の策な感じがぬぐいきれません。

ベホマラーは複数の仲間 (multiple members) の傷を一度に回復させるので Multiheal です。

最後にベホマズンです。ベホマズンは全仲間に全回復をするので、 all (オール)と universal (ユニバーサル)が合わさった単語である omni を使って Omniheal になったと考えられます。

omni が all と universal の連結語であることは、私自身が勉強になりました。何でもしっかり調べてみるものですね。

ステータスを治す呪文(ザオリクなど)

- キアリー→ Squelch (抑制する)

- キアリク→ Tingle (ヒリヒリする)

- ザメハ→ Cock-a-doodle-doo (コケコッコー)

- ザオラル→ Zing (活力を起こすもの)

- ザオリク→ Kazing (ka-zing)

キアリーは解毒する呪文ですが、英語訳の squelch という単語そのものには解毒するという意味はありません。その代わりに電子回路のスケルチ回路という「ノイズを抑制する」という意味が squelch にはあります。これが転じて「毒を抑制する」となっています。

Tingle は「ひりひりする」という意味です。寒さで手がかじかむヒリヒリ感などを表現する英単語です。そのためキアリクという「マヒを治す」意味よりも「相手をマヒさせる」という使い方が本来は正しいはずです。しかしここではヒリヒリつながりで採用したのでしょう。

ザメハの英単語はずばりコケコッコーの意味です。ニワトリの鳴き声で朝目が覚めるという、漫画のようなシチュエーションは万国共通なのでしょうか?

ザオラルの zing という単語の最初の意味は「ヒューヒューという音」であり、バギの woosh に近い意味です。しかし口語で「活力を起こすもの」という意味もあるのでこちらを採用したと考えられます。後ほど紹介するバイキルト (oomph) と似ています。

ザオリクは ka- とした上位系のルールに沿っています。

戦闘補助呪文

ここからは戦闘中に使うその他の呪文を解説していきます。中身の濃い解説が続きます。

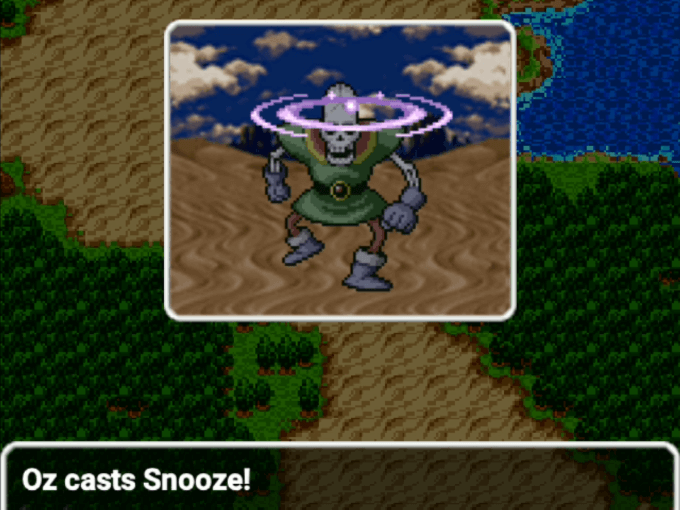

状態変更系呪文(ラリホーなど)

- マホトーン→ Fizzle (立ち消えになる)

- ラリホー→ Snooze (スヌーズの英単語、居眠り)

- ラリホーマ→ Kasnooze (ka-snooze)

- メダパニ→ Fuddle (酔って混乱させる)

- メダパニーマ→ Kafuddle (ka-fuddle)

- マヌーサ→ Dazzle (光で目をくらます)

マホトーンの fizzle から解説しましょう。メラミの frizzle とスペルが似ていますが異なる単語です。意味的として fizzle には「掛け声だけで終わる、線香花火のようにはかなく消える」という意味があります。これが転じて「呪文を唱えても声だけで効果が出ない」のでマホトーンなのです。

次にラリホーの snooze です。スヌーズは目覚まし時計機能でおなじみになりましたね。 snooze は「居眠りする」という意味の英単語です。つまりスヌーズ機能とは二度寝防止機能ではあるものの実際には「居眠り防止機能」なのです。

Fuddle は「酒に酔わせる」という意味です。メダパニはつまり「酔って相手を混乱させる」呪文になります。混乱するなら confuse という英単語でいいはずです。しかしこれまで紹介した英単語と音の響きが似ている fuddle を採用したと考えられます。

マヌーサは相手を幻で包み込むことで攻撃のミスを誘う呪文です。しかし dazzle という英単語は「光で目をくらます」という意味です。ニュアンスは少し異なります。

どれも子どもが口に出しやすい単語ですね。

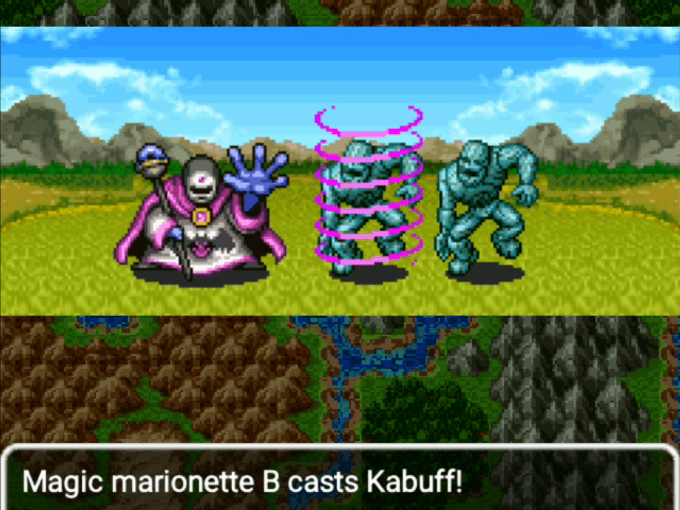

能力調節系呪文(スカラなど)

- スカラ→ Buff (衝撃を緩和する)

- スクルト→ Kabuff (ka-buff)

- ルカニ→ Sap (衰えさせる、弱らせる)

- ルカナン→ Kasap (ka-sap)

- ピオラ→ Accelerate (加速する)

- ピオリム→ Acceleratle (Accelerate-le)

- ボミエ→ Decelerate (減速する)

- ボミオス→ Deceleratle (Decelerat-le)

- バイキルト→ Oomph (精力、活力)

- ヘナトス→ Blunt (鈍くなる)

- モシャス→ Morph (変形、変身する)

- マホトラ→ Drain Magic (MPを排出する)

- マホアゲル→ Share Magic (MPをシェアする)

スカラは英語で buff となっています。この buff という英単語にはいくつもの意味があるのですが、その中で「衝撃を緩和する、打力を弱める」という意味から採用したと考えられます。

ルカ二は「衰えさせる、弱らせる」という意味の sap を当てています。後ほど説明する blunt (ヘナトス)とも似ているのですが、 sap には「健康・体力を弱める」という意味です。微妙に使い方が違います。

バイキルトには「性的魅力、活力」という意味の oomph という英単語を使っています。ザオラル (zing) と似ていますが、使い分けています。攻撃力が 2 倍になるということはそれくらい精力的にもみなぎるというイメージなのでしょう。

一方、ヘナトスは攻撃力を下げる呪文です。 blunt は「鈍くする、効果を弱くする」という意味です。刃物の切れ味を悪くするというニュアンスがあるので、攻撃力を下げるという呪文の名前に使えるのです。

マホトラの Drain Magic は説明的でかつ意味的にも少しずれていると思われます。

Drain は「排水する」という意味です。本来の意味からすると、 drain magic だと不思議な踊りのように相手の MP を減らす(MPを体外に排出する)というニュアンスになります。

実際には相手の MP を取る呪文ですね。 drain には「飲み干す」という意味もあるので、相手の MP を飲み干すということなのでしょうか。飲み干すという使い方を日常英会話で見たことがありません。

バリア系(マホカンタ、アストロンなど)

- マホステ→ Snub (鼻であしらう、無視する)

- マホキテ→ Absorb Magic (MPを吸収する)

- マホターン→ Bound (ある方向に向かってはねる)

- マホカンタ→ Bounce (はね上がる)

- マジックバリア→ Magic Barrier (マジックバリア、そのまま)

- フバーハ→ Insulatle (断熱する)

- アストロン→ Kaclang (かちんかちんという音の英単語 clang + ka- )

マホステの英単語の snub は鼻であしらうという意味です。呪文を無効化するという意味ではその通りでしょう。私はこの呪文を使ったことがないので正しい解釈かどうか自信はありません。

マホターン、マホカンタはともに(呪文を)はね返す意味の英単語 bound, bounce です。日本語でもバウンドするというので難しくないでしょう。しかし bound にははね返る方向があるのに対して、 bounce は上の方向の意味合いが強いです。

フバーハは火炎や冷たい息のダメージを軽減させる呪文ですね。英単語の insulate は「断熱」という意味です。私は電気系の仕事をしているため断熱よりも「感電を防ぐ(絶縁する)」という意味で使います。

アストロンは「金属がぶつかる音」という意味の英単語 clang に接頭語の ka- を付けた造語です。パーティ全員を金属の塊にして相手の攻撃を無効にするという呪文のニュアンスは伝わります。

パルプンテ

- パルプンテ→ Hocus Pocus

Hocus Pocus は英熟語で「でたらめな文句、おまじない」という意味です。イメージとしては「アブラカダブラ~♪」や「ちちんぷいぷい」でしょうか。同名の映画や楽曲もありますが、語源は奇術です。

以前は Chance という英語訳だったそうです。しかしパルプンテを唱えたからといって必ず主人公側にチャンスが来るわけではありません。そのため現在の Hocus Pocus という英語訳の方が、本来のパルプンテという呪文の意図をうまく説明しているといえます。

この呪文には様々なエフェクトがあります。パルプンテを唱えた時のメッセージの英訳と解説は別記事で解説します。

フィールドで使う呪文

戦闘系の呪文の解説だけでも十分濃いと思います。ここでは残りの移動中の呪文についても解説します。

移動中の呪文(ルーラなど)

- ルーラ→ Zoom (ぶーんという音を立てて動くという意味の単語)

- リレミト→ Evac (避難するという意味の evacuation の略語)

- トラマナ→ Safe Passage (安全に横切る、通過する)

- トヘロス→ Holy Protection (モンスターを寄せ付けない「聖域」を作る)

ルーラの zoom は拡大・縮小のズームでおなじみですね。移動するという意味では move の方が一般的です。ただ地図アプリのズーム機能のイメージから、おそらく瞬間的に移動するという意味が zoom にあると推測できます。

トラマナは説明的な英語になっています。毒の沼地やダメージ床の影響を無効にする → 安全に (safe) 通過する (passage) という意味としては無難な英訳です。 1 語で表現できる適切な英単語が見当たらなかったのかもしれません。

トヘロスも説明的な英語ですね。モンスターを寄せ付けないのであればバリアと言ってもいいのですが、マジックバリアと重複しますね。 Holy Protection (聖域を作る)とした方が呪文っぽくて個人的には好きですね。

ちなみにトヘロスを使うと「あたりから魔物の気配がなくなった」というメッセージが出ます。このメッセージの英訳と解説は別記事でまとめます。

移動をサポートする呪文(アバカムなど)

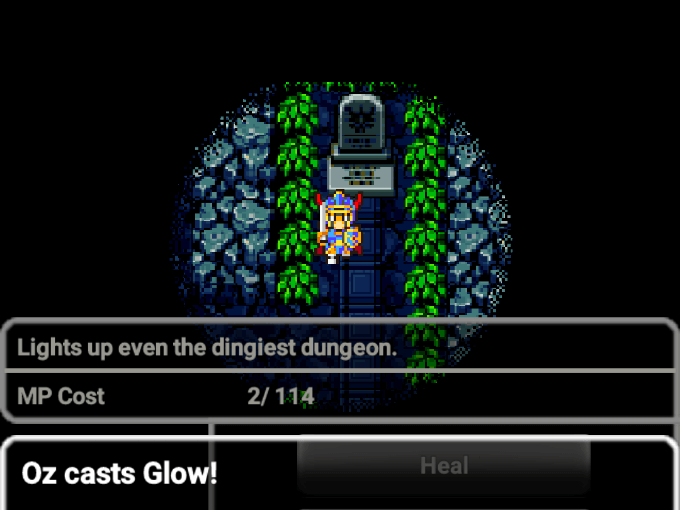

- レミーラ→ Glow (白熱光を放つ)

- レムオル→ Vanish (姿を消す)

- アバカム→ Click (扉の鍵を開ける音「かちっ」)

- ラナルータ→ Tick-tock (機械式時計の針を進める音「カチカチ」)

- フローミ→ Storyteller (語り手)

レミーラの英訳は grow (成長する)ではないことに注意してください。LとRが違います。

Glow は白熱電球時代の「光を照らす」という意味です。今は聞かない言葉ですが、昭和生まれの私は小学生の頃に観ていたサザエさんの「東◯のグローランプ」という CM が印象的でした。あくまでも明かりを照らす英単語です。

Tick-tock は SNS アプリとして有名な単語になりましたね。 tick-tock の本来の意味は「時計の針のカチカチ音」です。これが転じて「時計の針を進める→昼夜を逆転する」という意味でラナルータの英語名になったと考えられます。

フローミはメジャーな呪文ではありません。ただし英訳を storyteller としたのは上手いです。

建物の階(フロア)のことを英語で story とも言います。例えば 12 階建ての建物のことを英語で “twelve-story building” と使います。フローミは「情報を伝える(いわゆるストーリーのこと)」という意味と、「ダンジョンなどの建物の情報」という story の複数の意味を掛け合わせているのでしょう。

アイテム鑑定関連の呪文

- インパス→ Peep (盗み見する)

- レミラーマ→ Snoop (こっそり調べる、詮索する)

- シャナク→ Sheen (光り輝く)

インパスは宝箱の中身がアイテムかミミックかを色で調べる呪文です。そのため盗み見するという意味の peep という英単語はマッチしていると考えられます。 peep って子供にとっては口に出して言いやすいですね。

レミラーマは宝箱や地面に落ちているアイテムの場所を教えてくれる呪文です。 snoop という英単語は詮索するという意味なのでこれもニュアンスは当たっているでしょう。

シャナクは呪われた装備を無効化する呪文です。呪いと言う闇を解き放ち光り輝くというニュアンスなのでしょうか?輝くという意味ではもっとなじみのある shine (シャイン)も同じ意味として使うことができます。

以上、私の知る限りの解説をしました。

おまけ:接頭語のkaについて

メラの解説でも触れましたが、ドラクエの呪文の上位形には ka- という接頭語が付いています。ベホイミの「べ」の意味を聞かれても説明できないように、 ka- 自体に意味があるわけではありません。

ただそれでも根拠はあるのか、辞書でできるだけ調べてみました。英和辞典、英英辞典いろいろ調べてみたのですが、ほとんど出てきませんでした。

唯一 WEBLIO にだけ根拠となりそうな解説がありました。引用させていただきます。

Alternative form of ker- added to expressive words to form adverbs and interjections.

【和訳例】

[接頭辞] ker- の代替であり、副詞や間投詞を形成するために、意味深な単語に追加する。

ka- をつけることで意味が強くなるのではなく、あくまでも文法的に品詞が変わるという見解です。メラストームで出てきた ker- が ka- の元なのです。

確かに、イオナズンの ka-boom は上記の説明の通りです。 boom (名詞/動詞)に ka- を付けること「どっかーん」という意味の ka-boom (間投詞、感情を直接表現する語)になっています。

ドラクエで意図している用途とは少し違うものの、ただ何となく頭に ka を付けていたのではないのです。

※補足:もうひとつの -le について。 -le は「動作の反復などを表す」という接尾語で、擬音語によく使われます。

もうひとつおまけ:堀井雄二氏ご本人のことば

2021-05-04 追記:ドラクエの生みの親、堀井雄二氏のインタビュー記事を見つけました。日本語の呪文名もはじめから擬音語を使っていたとのことです。英語の呪文名も同じスタイルで命名したのですね。

呪文名をつけた背景について、堀井氏ご本人のインタビューから引用させていただきます。

「呪文の名前は、感覚でつけています。もともと、擬音語を使って話すことが多いのですが、呪文の名前も、その効果からイメージする擬音などから連想していることが多いですね。(中略)その後、呪文が増えてきて、擬音だけでは量産できなくなってきた。その時、英語の文法にある、形容詞などの3段活用が頭に浮かんで、呪文も3段活用にしようと思いました。法則を作り、ベが中間、マが大きい、などと決めて、運用しました」

まとめ

ドラクエの呪文名はどれも親しみはありますが、英語の呪文名も調べてみると音を大切にしていることがよくわかりました。ただ英語にするのではなく、子どもでも口にしやすい表現を選択する。意訳の大切さがわかりました。

仕事で翻訳も経験している私としては、これだけ英訳して整理するのは相当大変だったのでは?というのが感想です。

この記事をまとめましょう。

- メラの語源が「メラメラ燃える」と同じように、英語名には「ジュージュー、どっかーん、コケコッコー」などオノマトペ(擬声語)を使った訳が主流だった。

- ka-, -le を使うことで、元の単語のスペルを極力変えずに上位系の呪文を英語でつけていた。 ka-, -le には単語を装飾する意味があった。

- 1 語で表現できないものについては 2 語使って説明的な英語になっていた。ほんとどの呪文は本来の意図を考慮した命名となっていた。

外部リンク:Spell List – Dragon Quest Wiki (英語の呪文リストを使わせていただきました)

参考文献

【まとめ】ドラゴンクエストで英語を勉強しよう【DQ】ページに戻る

※この記事の英訳には主に研究社新英和大辞典(第6版)を使用しました。