オーラリング(左手)対アップルウォッチ生体計測データ比較レビュー

この記事は約 12 分で読めます

このシリーズではスマートウォッチやスマートリングの健康管理・生体データ計測機能をレビューしています。

この記事では Oura Ring Gen 3 とアップルウォッチを比較します。

結論からいうとアップルウォッチが全体的に安定して計測できているといえるでしょう。

オーラリングは最大酸素摂取量 (VO2 Max) を計測できません。また安静時心拍数や心拍変動、血中酸素濃度では違いがありました。

一方でオーラリングは指に装着している分センサーが皮膚に近く、皮膚温の計測がアップルウォッチよりも良いかもしれません。歩数や呼吸数では両デバイスの計測傾向は類似していました。

統計解析も含めた詳しい比較結果をすべて公開します。

結果を知りたい人はまとめをお読みください。

レビュー方法

デバイスの装着と計測時間

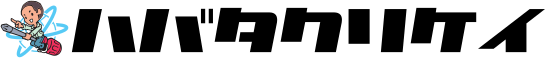

上図に示すイメージでレビューを行いました。

左腕に Apple Watch (Series 8), 左手人差し指に Oura Ring Gen 3 を装着しました。

Oura Ring はどちらの手に装着しても良いとメーカーが公式に発表しています。どちらが良いのか比較するためこの記事では左手(非利き手)のケースをレビューします。

日中、夜間を通して装着しデータを取り続けました。例外としてシャワー中のバッテリー充電 (18:00 – 20:00), 毎朝の体重計測時など一部非計測の時間帯があります。

計 2 週間 (16 日間) データをとりました。

比較項目とデータ解析ツール

メーカーのアプリを使ってまずは基礎データを集計します。そして私の個人 PC にデータを手動でダウンロードしてさらに細かく分析します。

比較する項目は下記のとおりです。

- 歩数 (Steps)

- 安静時心拍数 (RHR: Resting Heart Rate)

- 心拍変動 (HRV: Heart Rate Variability)

- 呼吸数 (Respiratory Rate)

- 血中酸素 (Oxygen Saturation, SpO2)

- 皮膚温 (Skin Temperature)

- 最大酸素摂取量 (VO2 Max)

外部リンク:ヘルスサイエンス | Garmin (各計測項目の正常範囲などを参考)

分析のメインは折れ線グラフによる日々の傾向比較です。両デバイスが同じ傾向で計測できているか確認します。

同じ傾向かどうか、統計的には正の相関があるかどうかで判断できそうです。そのため相関係数 R も計算します。

一部の項目は t 検定による平均値の比較も行います。

この記事は論文ではないので本格的な統計処理はやりません。しかし簡易分析でも「両デバイスに有意な(計測の)差があるか」、「日々の計測が安定しているかどうか」といったことが t 検定でわかります。

どちらの計測精度が良いか、といった評価ではなく製品ごとのクセを明確にしたいと思います。

計測精度の観点でいえば、アップルウォッチの精度は良いはずです。アップルウォッチは医療機器認証(心電図のみ)を取得しています。

データの扱い方や解析の補足説明についてはまとめページの項目を参照願います。

グラフによる傾向比較結果

歩数

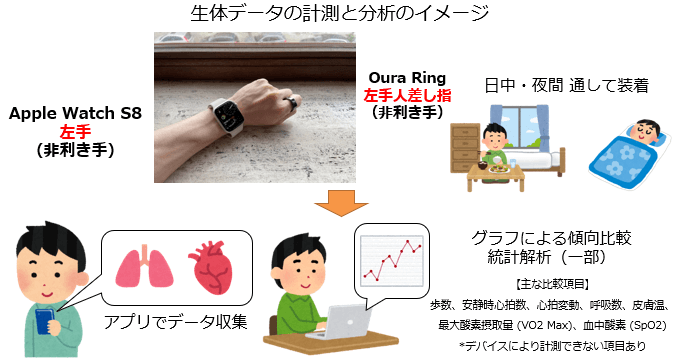

上図は歩数の比較結果です。

多少のずれはあるものの、アップルウォッチとオーラリングで同じ傾向のグラフとなっています。

相関係数 R = 0.991 も非常に高い値です。

アップルウォッチは腕、オーラリングは指に装着しています。指に装着しているオーラリングはパソコンのタイピングで多めにカウントされると思っていました。しかし実際は逆でむしろ少なめでした。

オーラリングは歩数の計測をかなり細かく計測しているといってよいでしょう。

安静時心拍数

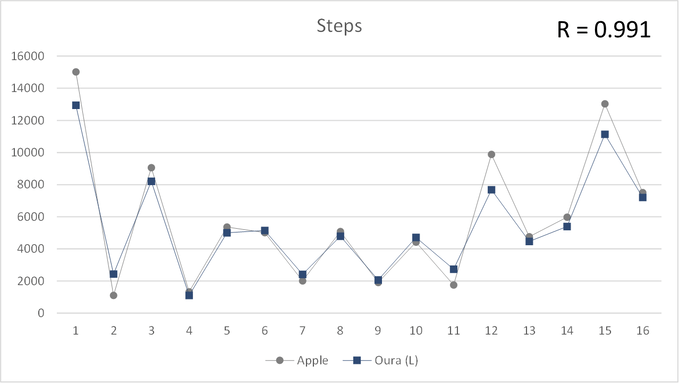

上図は安静時心拍数の比較結果です。

オーラリングの安静時心拍数が明らかに低いです。なぜでしょうか?

どうやら安静時心拍数の採用方法が違うようです。

安静時心拍数は文字通り安静中の心拍数です。通常は起床直後または就寝直前に計測した値を採用します。

しかしオーラリングは違うようです。「睡眠中に計測した心拍数の最低値」が採用されるようです。

アップルウォッチの心拍数のデータから睡眠中の最低値を探せばオーラリングと一致するかもしれません。しかしそれでは安静時心拍数の比較にはなりません。

相関係数 R= 0.260 は相関しているとはいいにくい値です。ただ採用している値が違うので相関していないのも納得できます。

このようにオーラリングは安静時心拍数の値が本来の定義とは違う値を採用していることがわかりました。

アップルウォッチの方が実態を表しているといえそうです。

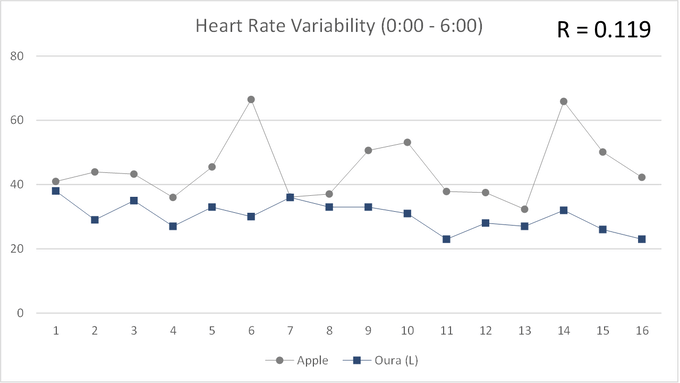

心拍変動

上図は心拍変動の比較結果です。

オーラリングの心拍変動値はアップルウォッチよりも低いです。オーラリングは全期間で心拍変動値が 20 から 40 の間でした。 Fitbit Charge 5 と同じです。

相関係数 R = 0.119 は Fitbit よりも悪い結果でした。相関しているとは言えず、アップルウォッチと同じように計測できていないといえます。

心拍変動はストレスレベルを知ることができる指標です。この比較結果だけ見れば、私は常に一定のストレスレベルを感じているとオーラリングが教えていることになります。

アップルウォッチもオーラリングも複数回計測した結果の平均値です。オーラリングも公式に説明しています。

外部リンク:心拍変動 – Oura ヘルプ

ではこの差は何なのか?採用しているセンサーの差なのでしょうか?

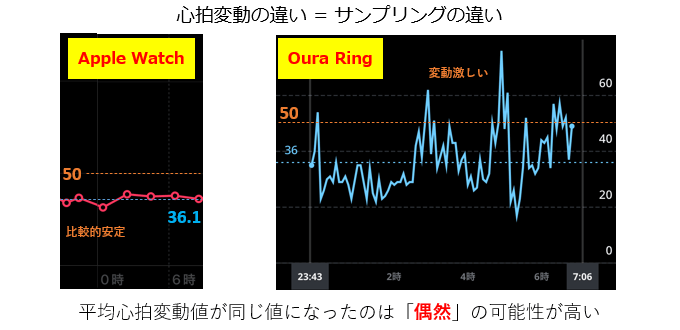

上図は 7 日目の心拍変動値のグラフです。アプリの画像を直接比較しているので目盛りが違う点をご了承ください。

この日はアップルウォッチ、オーラリングともに平均心拍変動値が 36 でした。しかし計算元の計測値が違います。

アップルウォッチは測定値のほとんどが 36 付近で 50 を超えている測定結果はありません。一方オーラリングは 50 以上の計測値が何度もあり変動が激しいです。

つまり平均値を出したらアップルウォッチとオーラリングの結果がたまたま一致した、と考えられます。

正直、これだけではどちらが正確な測定をしているのかわかりません。センサーの違いなのか、測定誤差なのか。

このグラフだけ見るとオーラリングの方が細かく測定していそうです。しかし最初に提示した日々の変動のグラフではアップルウォッチの方が値は高いです。

統計解析でさらに詳しく分析します。

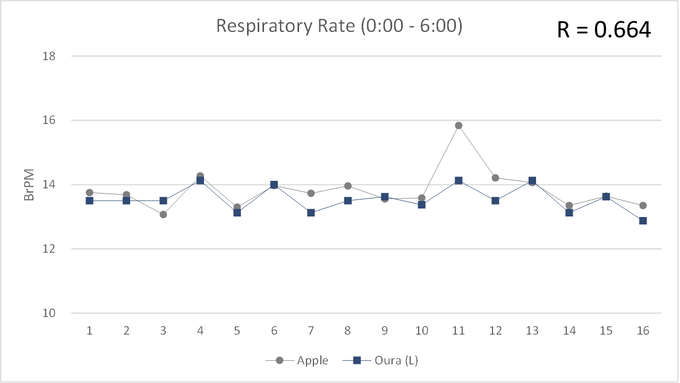

呼吸数

上図は呼吸数の比較結果です。

ぱっとグラフを見た感じでは、アップルウォッチとオーラリングで同じように呼吸数が計測できていそうです。

相関係数 R = 0.664 で中程度の正の相関です。

もっと高い相関係数値でも良いと思うのですが、おそらく 11 日目の差が相関係数を下げている原因でしょう。

11 日目だけアップルウォッチが明らかに高い値 15.8 BrPM を示しています。一方オーラリングは 14.1 BrPM でした。

アップルウォッチは呼吸数を複数回計測するので一晩の傾向を把握できます。しかしオーラリングは一晩の平均値だけの表示です。そのため 11 日目の誤差の原因がわかりません。

ただオーラリングの呼吸数の計測は他のデバイスよりは信頼できそうです。メーカー公式情報でも 1 分間当たりの呼吸数は医療設備と比較して 1 呼吸以内という実験結果があるようです。

外部リンク:呼吸数 – Oura ヘルプ

統計解析も考慮してみましょう。

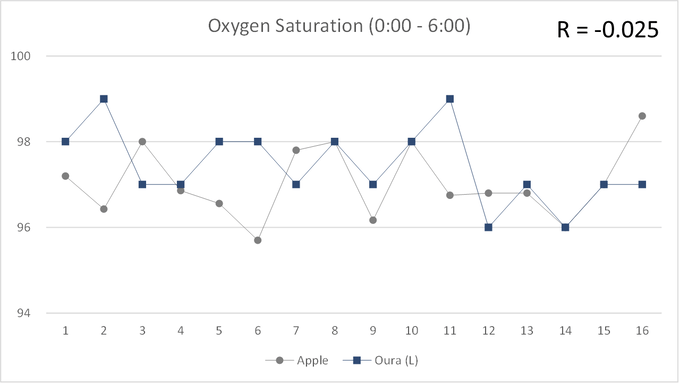

血中酸素

上図は血中酸素の比較結果です。

アップルウォッチとオーラリングで傾向がバラバラですね。

相関係数 R = -0.025 でほぼゼロ。つまり全く相関していません。

アップルウォッチは夜間に何度も測定した結果の平均値を採用しています。

一方、オーラリングは血中酸素ウェルネスの具体的な計測方法について書かれていません。睡眠時間が 3 時間以上あった場合のみ計測とだけ書かれています。

外部リンク:血中酸素ウェルネス測定 – Oura ヘルプ

アップルウォッチの方が信頼できそうです。ただ念のため統計解析の結果も考慮して総合的に判断しましょう。

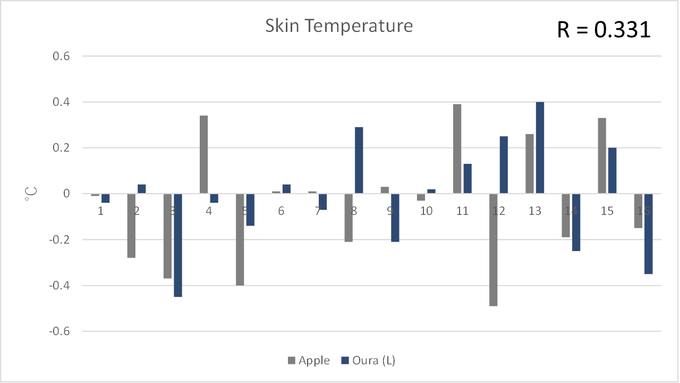

皮膚温

上図は皮膚温の比較結果です。

皮膚温は平均値(ベースライン)に対する相対的な温度変化です。基準値がわからないので比較は難しいです。

いくつかプラスマイナスが逆の日があります。この違いは何なのでしょうか?

まず計測タイミングの違いがありました。オーラリングとアップルウォッチでこのように違います。

- オーラリング:日中・夜間ともに毎分計測(?)ただ夜間の計測が安定しているのでアプリでは夜間の計測結果を活用

- アップルウォッチ:センサー 2 か所、睡眠中 5 秒に 1 回サンプリングした平均値

外部リンク:体表温 – Oura ヘルプ

相関係数 R = 0.331 は弱い正の相関を表しています。両デバイスの傾向はやや似ているといえます。

ただ皮膚温に関しては指に密着しているオーラリングの計測を信じたいです。アップルウォッチは腕なので睡眠中の寝返りなどで接触が不安定になるはずです。

実際にオーラリングは Fitbit との比較で 38 度台の発熱を検知していました。オーラリングの皮膚温は細かく計測できていそうです。

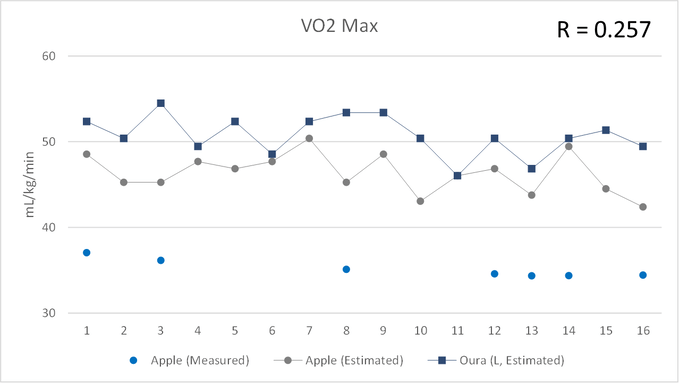

最大酸素摂取量

上図は最大酸素摂取量 (VO2 Max) の比較結果です。

Apple (Measured) はワークアウトで計測した結果、 Apple (Estimated) は安静時心拍数から推定した値です。

オーラリングには VO2 Max を計測する機能はありません。そのため安静時心拍数から推定した値だけグラフにプロットしました。

グラフから見る限り、アップルウォッチとオーラリング、どちらもワークアウトの計測結果よりも最大酸素摂取量の値が高いです。

しかも推定値同士の相関係数 R = 0.257 で相関しているとはいえない値でした。

オーラリングはそもそも安静時心拍数の値が「睡眠中の最低心拍数」であり本来の定義と違うことを指摘しました。つまり最大酸素摂取量の推定値も違うはずです。

アップルウォッチの実測値が最も信頼できそうです。

統計処理の結果

難しい話になるので結果だけ知りたい人はここを飛ばして最後の「まとめ」をお読みください。

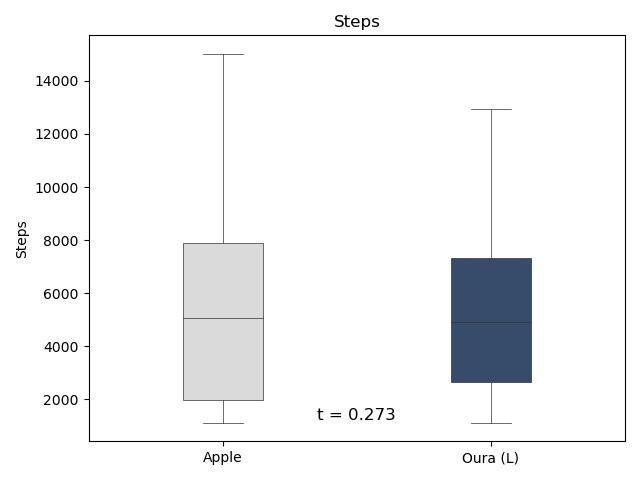

歩数

上図は歩数の t 検定の結果です。上図は箱ひげ図と呼ばれています。

グレーの箱(アップルウォッチ)の方が上に伸びているため全体的に高い値もあります。この現象は傾向分析でもありました。オーラリングの方が歩数は少なめでした。

統計的な有意差はありませんでした。つまり歩数の平均値にアップルウォッチとオーラリングに計測の違いはないといえます。

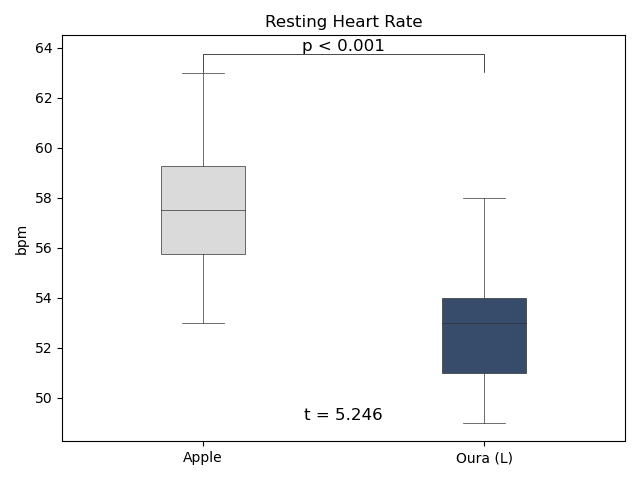

安静時心拍数

上図は安静時心拍数の t 検定の結果です。

統計的に有意差があるという結果がハッキリでました。両デバイスの平均値には統計的な違いがあります。 p < 0.001 という結果は乱暴に言えば「この差が偶然起きた確率は 0.1 % 未満」です。

オーラリングの平均値がアップルウォッチより明らかに低いです。傾向分析ですでに解説した通り、オーラリングの安静時心拍数は「睡眠中の最低心拍数」です。本来の定義とは違う値を採用しています。

したがってアップルウォッチと違うのは当然といえるでしょう。

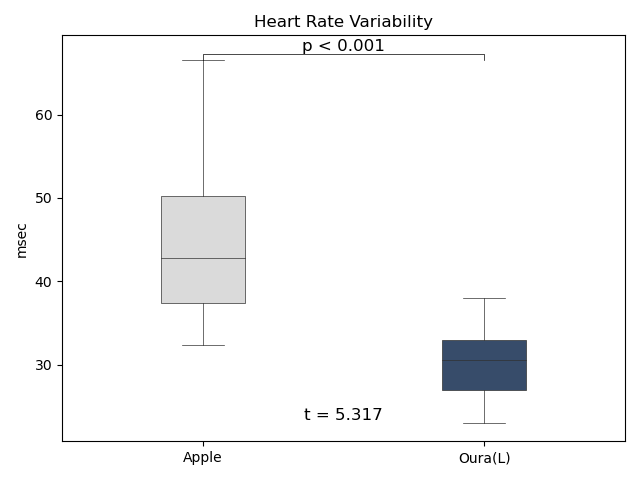

心拍変動

上図は心拍変動の t 検定の結果です。

統計的に有意差があるという結果がハッキリでました。両デバイスの平均値には統計的な違いがあります。 p < 0.001 という結果は乱暴に言えば「この差が偶然起きた確率は 0.1 % 未満」です。

オーラリングの心拍変動の平均値はアップルウォッチよりも低いのは統計的にも明らかです。

データ自体は常時計測しているので結果の違いはすでに解説したサンプリングの違いか、またはセンサーの違いかもしれません。

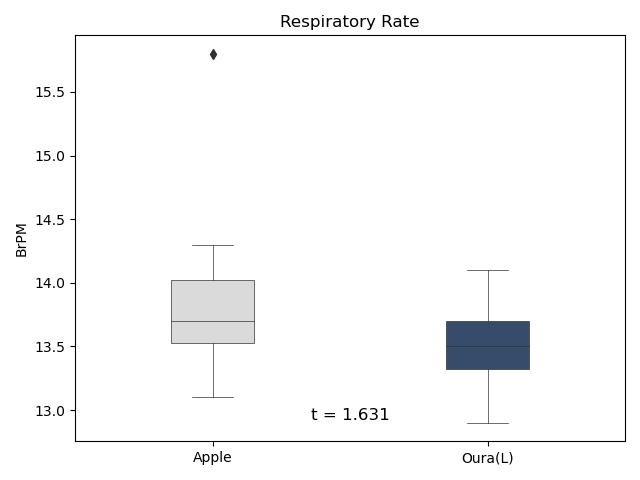

呼吸数

上図は呼吸数の t 検定の結果です。

図中の黒いダイアモンド型の点は外れ値です。外れ値は平均から著しく離れた値です。

傾向分析で指摘した、アップルウォッチの 11 日目の高い値が外れ値判定されたのでしょう。

平均値に統計的な有意差はありませんでした。つまりアップルウォッチとオーラリングで同じように計測ができていることが統計的にも示されています。

オーラリングの呼吸数は細かく計測できていそうです。

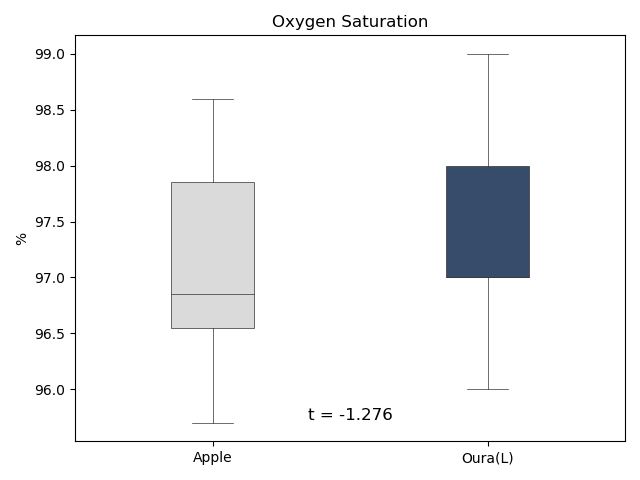

血中酸素

上図は血中酸素の t 検定の結果です。

この箱ひげ図を見る限り、血中酸素の平均値はオーラリングの方が高いです。しかし統計的な有意差はありませんでした。

先に紹介した傾向分析ではアップルウォッチとオーラリングの間に相関はありませんでした。

結論です。

オーラリングはアップルウォッチと似た範囲で血中酸素を計測する。しかし日々の測定結果はアップルウォッチと異なる。

オーラリングの血中酸素の値を信頼して良いかどうか疑問が残りました。

まとめ

スマートリングでコンパクトに簡単に生体データ計測や睡眠計測ができたらいいと思っています。しかし実際にはまだまだ改善が必要な感じです。

この記事の執筆時点ではオーラリングの競合がいない現状です。素晴らしい競合が出てより改善されることを願います。

まとめましょう。

- 歩数:アップルウォッチとオーラリングで日々の傾向は非常に高い相関性を示していた。ただしオーラリングはアップルウォッチよりも少なめにカウントされていた。 t 検定による歩数の平均値を比較したところ両デバイス間に統計的な有意差は見られなかった。

- 安静時心拍数:両デバイスで相関係数は低く傾向は一致しなかった。オーラリングの値が顕著に低く、それは「睡眠中の最低心拍数」を採用しているためであった。 t 検定による平均値の比較では明確な有意差があり、オーラリングの値がアップルウォッチよりも低いことを統計的にも裏付けた。

- 心拍変動:相関係数は低いが統計的には有意差はあり両デバイスで同じ傾向を示していなかった。オーラリングの値は一貫してアップルウォッチよりも低かった。ある日の詳細な比較では平均値は同じであったが個々の計測値には変動の違いがあった。

- 呼吸数:中程度の正の相関がみられ、かつ統計的な有意差は認められなかった。アップルウォッチとオーラリングの呼吸数は全体的に類似した傾向を示していた。

- 血中酸素:日々の傾向には全く相関がなく、統計的な有意差も見られなかった。オーラリングの平均値はアップルウォッチよりもやや高かった。結果の信頼性についてはアップルウォッチの方が高いと思われる。

- 皮膚温:両デバイスで弱い正の相関が見られ似た傾向で計測していた。ただし計測タイミングの違いや装着位置の差異が影響していた可能性もある。オーラリングは指に装着するため密着度が高く、アップルウォッチよりも信頼性が高い計測をしている可能性がある。

- 最大酸素摂取量:オーラリングは直接計測できなかったため安静時心拍数を使った推定値で比較した。推定値同士の相関係数は低く同じ傾向を示しているとはいえなかった。アップルウォッチの実測値が一番信頼できた。

関連記事:オーラリング(右手)対アップルウォッチ生体計測データ比較レビュー

関連記事:Oura Ring vs Fitbit 「睡眠の質」表示比較レビュー

まとめページ【おすすめ】各社ヘルストラッカーの健康管理機能をレビュー【比較】に戻る

※このレビューは 2023 年 4 月に行いました。最新ソフトではこの記事で書かれた内容と相違があるかもしれません。

※このレビューではアプリは iPhone 版を主に使用しました。 Android 版でも大きな違いはないと想定してレビューしました。

※レビュー時点での Oura Ring Firmware Version: 2.8.56

※この記事のデータ測定結果は診断結果ではありません。データを過信せず不調を感じた際にはかかりつけ医に相談してください。