洋書多読はディープラーニング?理系目線の多読学習法

この記事は約 14 分で読めます

洋書多読学習法は以前からあるのですが、最近発達してきたディープラーニング (AI) と比較すると共通点があるように感じます。どういうことでしょうか?

この記事ではまず、洋書多読がなぜディープラーニングと似ているのかを解説します。

さらに多読学習の 3 つの効果や、難易度別の多読学習ステージ、本の購入や読んだ本の管理方法などを紹介します。私が実践した多読学習法の集大成といってもいいでしょう。

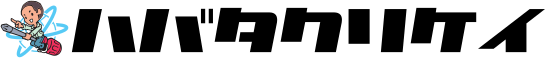

ディープラーニングと多読学習の驚くべき共通点

ディープラーニング(ニューラルネットワーク/深層学習)とは人工知能 (AI) モデルのひとつです。近年発達しているスマホの音声入力アシスタント (Siri や Cortana), Google 翻訳、スマートスピーカー、囲碁や将棋のソフトに搭載されています。

コンピューターに高度なことをさせようと長年研究してきた結果、ヒトの脳の働きを数学的に表現したモデルに行きつきました(これ以上の専門的な解説は省略します)。

最近のロボットやスマートスピーカーは会話ができるようになりました。これは単語や文法の知識を習得しただけでなく、話の流れ(文脈)が理解できるようになったためです。

人間がコンピューターに法則性を教えたのではありません。大量の文章から必要な単語や法則性をコンピューター自身が導き出したのです。

こう言うと「人間を機械に例えるな」と批判されそうです。

違います。 AI の成果は人間の脳に大きな可能性があることを教えてくれたのです。

先ほども説明しましたが、ディープラーニングはコンピューターに大量のデータを入力して、キーワードや特徴、法則性をコンピューター自身で発見させます(これを機械学習といいます)。

多読学習も原理的にはディープラーニングと同じことをしています。

大量の英文を読み、そこから単語や文法の使われ方を自分で身につけるのです。何冊も読んでいくと、似たような文章が出てきたり、知っている単語が違う形で出てきます。そういったパターンが反復練習になり英語力向上につながるのです。

しかも人間はただ文章を読むのではなく、物語にわくわくしたり、感動して涙したりと感情が生まれます。ストーリーを楽しみながら学習できるのが多読のメリットです。

数をこなすことが大切である、ということをディープラーニングが教えてくれたのです。

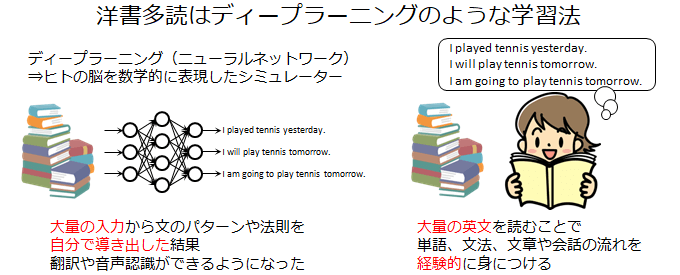

多読学習の3つの効果

1. 英文に対する苦手意識がなくなる

多読の一番のメリットは、英文に対する苦手意識がなくなることです。食わず嫌いがなくなるとも言えるでしょう。

多読学習をする前は、英文が出てくるとすぐ思考停止になる自分がいました。でも多読を始めてからは、英語のウェブサイトが出てきても、 Windows で謎のエラーメッセージが出ても動じなくなりました。

英字新聞もオブジェにしか見えなかったのに、生きた情報源になりました。教材として英字新聞を使うことはお勧めしません。しかし学習を一通り終えてから、実践として英語で Google 検索をしたり、英語ニュースで最新情報を入手することが苦にならなくなりました。

これだけでもものすごい進歩です。

2. 単語力が鍛えられる

次に単語力(語彙力)です。単語帳で無機質に覚えるのではなく、物語に出てくる文章や会話という生きた形で覚えることがポイントです。

意味の分からない単語が出てきたら、辞書で調べないと物語がわからなくなるのでは?という質問が出てきそうです。

よほど難しい英文やニュースであれば、ひとつの単語の意味が分からずに文章全体が理解できなくなることもあります。しかし、多読学習をやっている段階ではほぼ困りません。

読書中は話の流れを楽しんでいます。もしわからない単語が出てきたら、その前後の文章から推測することができます。また、似たような表現が何度も出てくれば、自分で「こういう意味か!」とひらめくことさえあります。

一番大切なのは物語を楽しむことです。興味を持ってまずはどんどん読み進めましょう。

学習の段階では意味を正確に知っている必要はありません。何度も読み進めていくうちに「この単語前も出てきた、こういう意味かな?」くらいのイメージができれば大丈夫です。

一字一句完璧に読もうとすると挫折の原因になりますので注意してください。

3. 文法やフレーズも覚えられる

文法やお決まりのフレーズも身につきます。物語そのものが生きた例文なので、読みながら使い方を覚えることができます。

文法の教科書のように◯◯法といった文法用語を覚える必要もありません。

私たちが普段日本語で会話しても、◯◯法だとか意識していませんね?それと同じです。文章パターンと英語を組み合わせて「この時はこうやって使う」といった使い方を身につけましょう。

経験談:実際に使わない表現を覚えることも

「部屋に入る」と「誓う」を誤解?

多読は好きな本を中心に読むため、覚えた知識に偏りがあります。物語で何度も出てきても、実際には使わない表現もあります。

私の経験を 2 例紹介します。

ひとつめです。ペーパーバックの王道であるシドニー・シェルダンの作品によく出てくる表現です。

He was sworn in. (彼は宣誓した。)

私は意味が分からず「部屋に入る」くらいの意味だとずっと誤解していました。それも 10 年以上そのまま放置していました。

ところがこの表現は裁判のシーンでしか出てこないことが、この記事の執筆中に調べてようやくわかりました。単語の sworn が swear (誓う)の受け身であることも、今回調べて初めて理解しました。

読んでいた当時から「なんか変だな?」とは思いながらも、物語中に新しい証人が出てくるたびに「わざわざ部屋に入るなんて書かなくても」と本気で思っていました。

それでもストーリー全体を楽しむことに問題はありませんでした。こんな失敗があっても TOEIC 870 点とれました。シンガポールやベルギーで働いても宣誓するという表現は出てこないので、英語の仕事にも影響ありませんでした。

上から目線のホウレンソウ(報告・連絡・相談)?

もう1つ、ビジネスフレーズの例を紹介します。

シドニー・シェルダンのペーパーバックは現代ビジネスの話が多く、ミーティングのシーンも多いです。ミーティングが終わるころ、お決まりのように出てくるフレーズがあります。

Keep me informed. (私に逐次報告しなさい。)

日本語の「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)を忘れずに」という意味でしょう。ビジネス英語的には重要なフレーズに感じます。

ところがこの表現を実際に使ったこともなければ、聞いたこともありません。シンガポールとベルギーで働いて、たくさんの英語メールや会議を通じて一度も出てきたことありません。

この表現はアメリカやイギリスといった英語の本場でしか使わないのかもしれません。もしくはボスが部下に使う表現かもしれません。使い方を誤ると逆に怒られるかもしれません。

このように、何度も出てきたフレーズは覚えます。実際に使うかどうかは別として、英語のミーティングはこういう流れでやるんだ、ということをシドニー・シェルダンから学びました。

書店では英語のビジネスフレーズ集がたくさん売られています。もし購入されたのであれば注意してください。フレーズをただ暗記するよりも、生きた英文を吸収して血肉にする方が使いこなせます。

多読学習法のおさらい

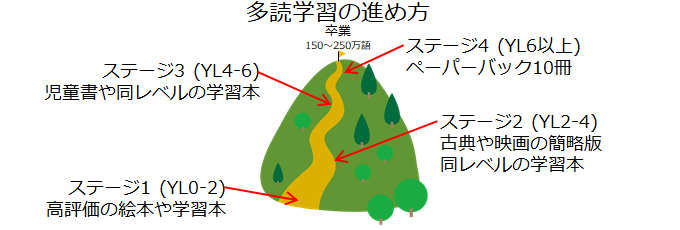

学習の進め方:4ステージに分けて徐々にレベルアップ

これから多読学習を始める人から「何を読めば良いでしょうか?」という質問があります。

答えは「ジャンルを問わず興味を持った本はとりあえず読んでみましょう」です。

推理小説や恋愛ものが好きであっても、多読学習用として用意されている本の数には限りがあります。多読学習を進めるにはたくさんのジャンルの本を読む必要があります。好きなジャンルの本はペーパーバックが読めるようになったらどんどん原著で読みましょう。

ただこのアドバイスだけでは不親切なので、初心者の方向けに私の経験からもうひとつアドバイスです。

できるだけ興味やモチベーションを維持するために、関連性のある本を読みながらレベルアップしていく必要があるでしょう。私の経験上、以下の 4 ステージがあると考えています。

- 他の人が高評価している初期レベルの学習本 (YL0 – 2) → ステージ 2 へ

- 映画や古典の簡略版や同じレベルの関連学習本 (YL2 – 4) → ステージ 3 へ

- 児童書や同じレベルの関連学習本 (YL4 – 6) → ステージ 4 へ

- ペーパーバック (YL6 以上) → 多読学習卒業

YLは読みやすさレベルの略で、洋書の難易度を表す数字です。このあと説明するガイドブックで出てきます。

ステージ 1 は、多読学習の本当の入り口です。まずはガイドブックや多読学習サイトを見て、他の人が星 5 つや 4 つなど高い評価をしている本を片っ端から読みましょう。

せっかく読んだ本がつまらなかったらモチベーションが下がりますよね?多くの人がおすすめしている本はハズレ(つまらない)の確率が低いので、挫折するリスクを減らせます。私が多読学習で挫折しなかったのも、最初に読んだ本が面白かったからです。

関連記事:Free Kids Booksの無料英語絵本で洋書多読に慣れよう【初心者入門】

ステージ 2 はこれから多読学習が軌道に乗りそうな人へのおすすめです。

映画の簡略版はストーリーを知っていれば予備知識があるので、抵抗なくスムーズに読めるというメリットがあります。

ところが映画の簡略版は初期レベルの学習本には含まれていません。ステージ 2 で初めて出会うことができます。

関連記事:英語習得物語 第4話:TOEIC400点までに読んだ洋書ベストセレクション

ステージ 3 は児童書が読めるレベルです。

ロアルド・ダール (Roald Dahl) や、ルイス・サッカー (Louis Sachar), ムーミンシリーズなど読める本の幅が広がっていきます。学習本であれば最上位レベルの物語やビジネス本も読めるようになります。それでも難しい単語が出てくると挫折するリスクはあります。

関連記事:英語習得物語 第7話:TOEIC600点台までに読んだ洋書ベストセレクション

ステージ 4 で学習本は卒業し、ペーパーバックに挑戦です。後ほど解説しますが、ペーパーバックが10冊ほど読めるようになったら多読学習は卒業です。おめでとうございます!

関連記事:英語習得物語 第9話:TOEIC600点台で初のペーパーバックを読破

補足をします。先ほど紹介した 4 ステージで説明した学習本とは、以下のシリーズのことを言います。

- Penguin Readers

- Oxford Bookworms

- Cambridge English Readers

いずれも外国の出版社が、英語を母語としない学習者向けに作られた洋書です。これらのシリーズは使用単語数の制限により7段階ほどのレベルに分かれています。各レベルだけでも数十冊の洋書を読むことができます。

各レベルのすべての本を読破したら次のステージに行くくらいの感覚で大丈夫です。

読む本をどうやって探すか?

どうやって読む本を探しましょうか?オンラインの方法とオフラインの方法、両方を紹介しましょう。

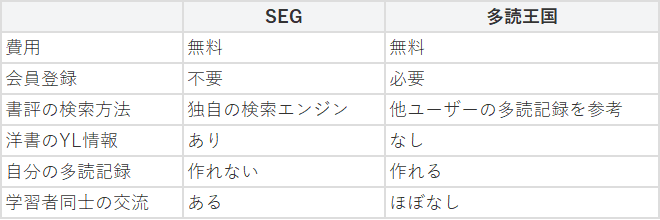

オンラインの多読サイトとしては、 SEG と多読王国があります。このふたつのサービスを比較してみましょう。

外部リンク:SSS英語学習法/多読+シャドウイング

外部リンク:多読王国| タドキストの為の無料読書(洋書多読)管理コミュニティ(サービス終了)

SEG は私が多読学習をしていた 2005 年時点で、すでに老舗のサイトです。書評データだけでなく、掲示板を介した学習者同士の交流も (2018 年現在も)あります。会員登録も不要なので、気軽に利用してみてください。

多読王国はサービスが終了しました。

紹介したふたつのサービス以外として、私の独断で TOEIC スコア別に選定したベストセレクションも参考になれば嬉しいです。

オフラインの方法としては、紙のブックガイドです。

現在は第 4 版ですが、私は 2005 年当時出版されたばかりの初版本を購入しました。手あかでページが汚れるまで調べて、読む本を 200 冊以上決めました。

このガイドブックには絵本からペーパーバックまで全レベルの洋書 1 万冊以上が収録されています。先人たちの評価が細かく記録されているので、この本を1冊手元に置いておけば間違いはありません。

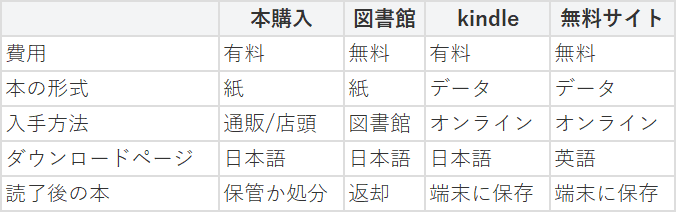

本は購入して入手?それとも借りる?

この部分は以前書いた記事と重複しますので、補足程度で解説します。

洋書を入手するには大きく以下の 3 つの方法があります。

- 本を購入する

- 大型書店の洋書コーナーを利用する。

- 通販を利用する。

- 洋書を扱っている古本屋を利用する。

- kindleなどの電子書籍サービスを利用する。

- 図書館や貸本サービスを利用する

- 無料サービスを利用する

どの方法にも一長一短があります。各方法の特徴を下の表にまとめました。

※図書館はオフラインを想定しています。オンライン図書館のサービスについてはここでは省略させていただきます。

一番確実なのは紙の本を購入することです。ただ基本的に一度しか読まないため、読んだ後の保管や処分がやや面倒でしょう。私は極力 kindle 電子書籍を利用しています。

また毎回購入するのは費用面の問題もあります。できれば無料サイトをおすすめしたいのですが、無料サイトは英語ページのため学習中の人にとって本の入手が大変です。購入できる本は多くの人が面白いかどうか評価してあるので、安心して読むことができるでしょう。

ご自身に合う方法で入手してみてください。

多読卒業の目安は150万–250万語かつペーパーバック10冊

趣味として洋書を読むのであれば何も制限はありません。読みたい本を好きな時に読めばよくて、周りがどうこういう問題ではありません。

しかし、英語学習の一部として多読をしているのであれば話は別です。

学習初期の段階では読んだ本の数だけ英語力の向上を実感できます。ところが、あるところを超えると実感できなくなります。

私自身は 500 冊、 500 万語読みました。この数字を自己満足と批判していただいてもかまいません。でも卒業するタイミングが本当に分かりませんでした。

自分の経験から逆算すると、 150 万語から 250 万語くらいが卒業の目安だと言えるでしょう。 250 万語あたりでシドニー・シェルダンの作品10冊を読み終えました。人により異なるものの、このタイミングが潮時と言えるでしょう。

多読はあくまでもひとつの英語学習法です。読む・聴く・書く・話すという総合的な英語力をつけるには、音読など他の学習法もやる必要があります。一定レベルに到達したら、読む方は実践に切り替えましょう。

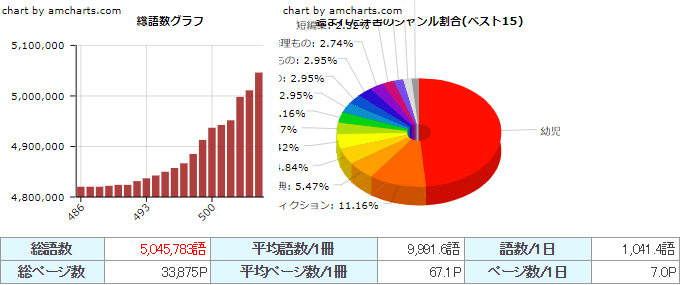

オンライン/オフライン別の多読記録のつけ方

読んだ本の記録はどのようにつければ良いでしょうか?

私からは以下の3つの方法を紹介します。

- 多読王国(オンライン)

- Googleドキュメント(スプレッドシート)をパソコンかスマホで管理(オンライン)

- エクセルシートをダウンロードして自分のパソコンで管理(オフライン)

多読王国のサービスは、ジャンルや単語数をグラフで表示してくれて便利です。私の多読グラフを転載します。

この方法にはリスクもあります。多読王国のサービスが終わるとデータは消えてしまいます。正直いつ消えるかわからないため、画像や PDF に保存もしています。

2と3の方法は、私が公開しているエクセルシートを利用します。エクセルシートは会員登録なしで無料でダウンロードできます。

多読記録シートダウンロード: hr_readingrecord.xlsx (36kB)

ダウンロードした PC でオフラインのまま利用するのが方法 3 です。一度ダウンロードしたエクセルファイルを Google ドキュメントにアップロードして PC やスマホで使うのが方法2です。

いずれの方法もダウンロードページに解説があります。自分にあう方法で管理しましょう。

関連記事:ダウンロード

まとめ

洋書多読学習法は骨太な英語力を身につけられる素晴らしい方法ですが、時間と根気も必要です。大変でしょうが、楽しみながら続けて効果を実感してみてください。

この記事の内容をまとめましょう。

- 洋書多読はディープラーニングのように、大量の英文を読むことで単語や文法を自分で身につける学習法

- 多読のメリットは英文の苦手意識がなくなることと、単語や文法、フレーズを楽しみながら身につけられること

- 本の購入は紙よりもデータがおすすめ

- 本の管理はオンライン・オフラインどちらでもできる

- 多読卒業の目安は 150 万語から 200 万語でかつペーパーバック10冊

- 4つのステージで少しずつ難易度の高い本を読みながら英語力向上を実感しよう